Am Ende des Traums

Auferstanden aus Ruinen, lasst uns bauen, dass die Sonne scheint

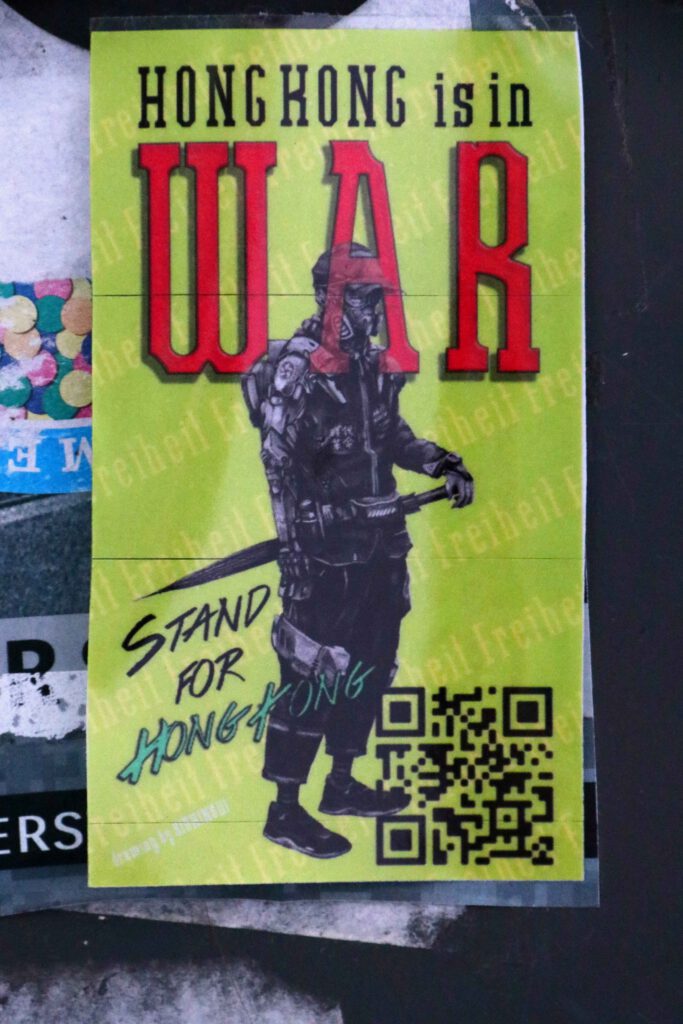

„Ich glaube, dass Berlin eine imaginäre Stadt ist“, sagt Pauline Klein (FAS, 28. Mai 2017), eigentlich in Paris daheim, und überhaupt sei sie noch gar nicht in Berlin gewesen. „Soll wohl ein Witz sein, Du kannst viel erzählen, wenn der Tag lang ist und ich längst eingenickt“, würde meine Mutter sich da entrüsten und mein Vater versonnen zweifeln: „Hält denn dieser Nagel, nur ein Gedanke, dieses ganze Haus?“ Doch die französische Erzählerin (Alice Kahn, Fermer l’œil de la nuit, Les Souhaites ridicules) war doch schon in Berlin, wenn auch nur in Kindertagen, ein einziges Mal, zwischengelandet auf dem Flug von Paris nach Hongkong.

„Berlin war für mich vor allem eine graue Stadt, die im Fernsehen vorkam“, fährt die Klein fort. Siehe Berlin bei Winter, wie in „Der Himmel über Berlin“, als die Blicke der Engel in Schwarz-Weiß nach unten stürzen und in den Herzen der Menschen landen. Und nicht wie in Wenders‘ Fantasie im Durcheinander der Gefühle plötzlich Farbe annehmen. Pauline Klein: „Deutschland war für mich ein Kriegsland, das ich aus Schulbüchern kannte… Man musste aus Deutschland fliehen, wenn man dort geboren war. Jedenfalls bis zu diesem einen Stopp im nasskalten, grauen, tristen Tegel und dem unförmigen Stück Berliner Mauer samt grünen und roten Farbflecken.“

Kurze Zeit später steht Berlin dann doch auf der Liste der zugelassenen Städte im Europa von Pauline Klein. Zwanzigjährige, die in Berlin Kunst studieren, Englisch reden, Bio essen, schwangere Mädchen, die bis zum Morgen mit blutverschmierten Jungen tanzen. Ihre Schwester, Freundinnen, die Bier trinken, einen deutschen Künstler witzig, ja unglaublich finden. Sein dunkler, intensiver Blick taucht Kleins Bilder von Berlin nicht in Farbe, verwischt aber festgefügte Realität: „Doch ich weiß nicht mehr, wo die Grenze ist, um in diesem Traum zu landen.“

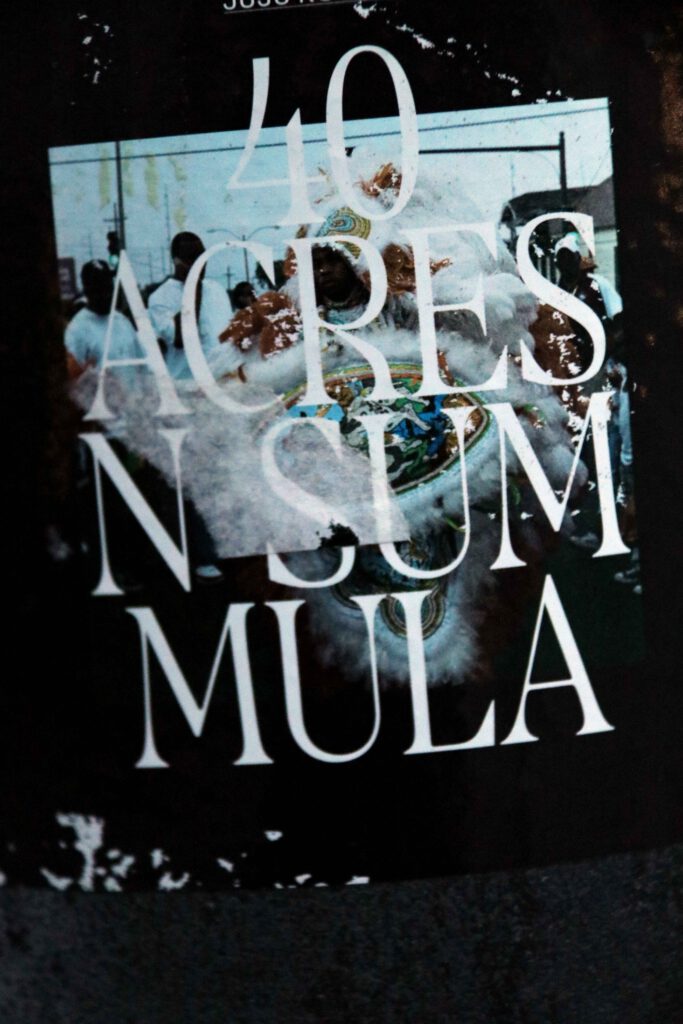

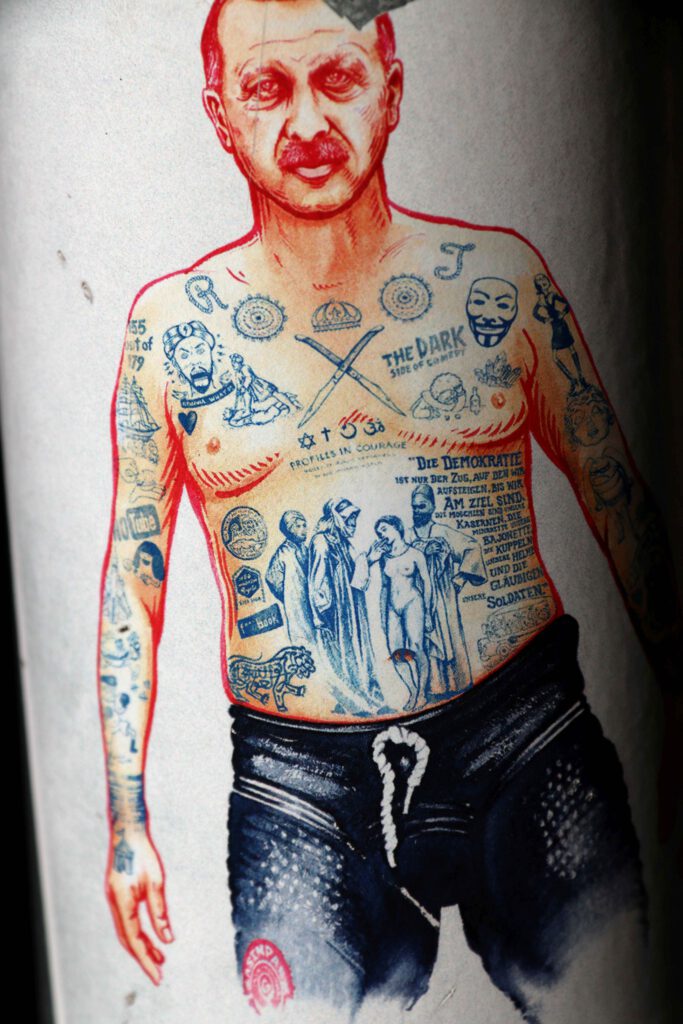

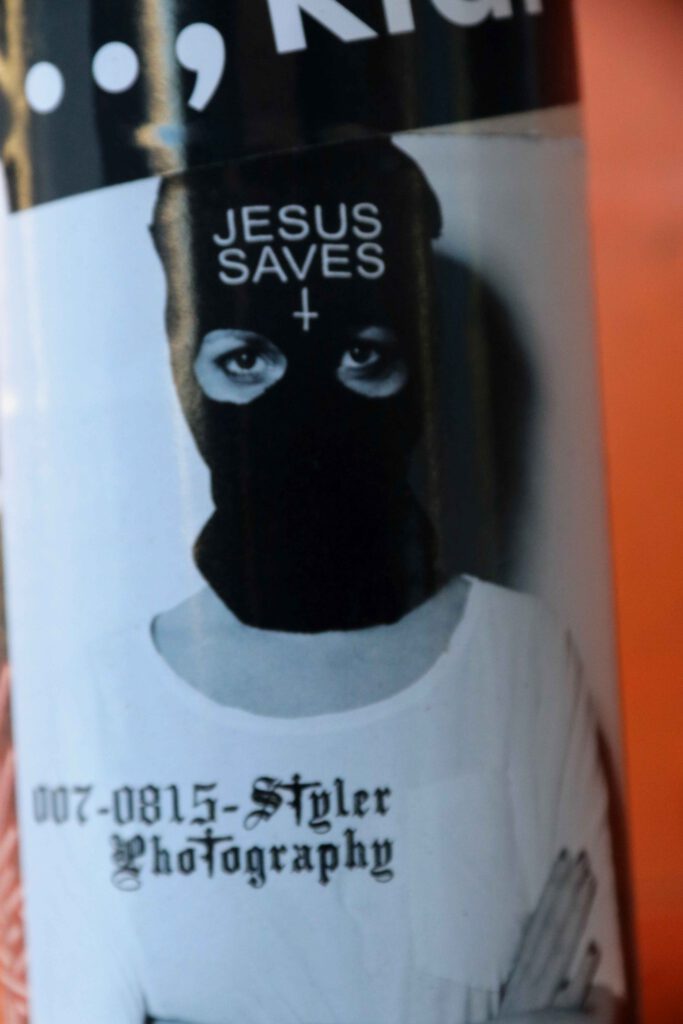

Und noch einmal, zum letzten Mal, versprochen, Berlins Kultur auf dem Weg zur Hyperkultur. Die coole aufgeklärte Szene, die Kulturverbraucher mit ihrem Kulturessentialismus, die Kultur identitätsstiftend als Medium benutzen, ihre vor sich her getragenen Kulturen am Ende zur Ein-, Ab- und Ausgrenzung instrumentalisieren (Mark Siemons, FAS, ebda.). Ihre Tour fällt in den symbolischen Debatten auf dem glatten Berliner Parkett und der ellbogenstoßenden Hauptstadtpolitik auf fruchtbaren Boden. Sobald es um Symbole geht, läuft die Große-Piefke-Saga zu überragender Form auf. Paradebeispiel ist und bleibt das Berliner Stadtschloss, dessen ganze Scheußlichkeit mit dem Humboldt Forum noch schnell einen humanistischen Tranquilizer verpasst bekommt. Chimäre verdrehter Geschichte, verdrehten symbolhaften Inhalts, durch den VHS-haften Dialog der Kulturen symbolisch ausgehöhlt, die Religionen gegeneinander ausgespielt, Symbol auf dem Symbol des Symbols: das Kreuz, so hoch und groß, so golden und alles überstrahlend und „…dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“ Diese Konstellation verschafft der Kreuzdebatte ihre zugespitzte Absurdität. Ach, es ist schon ein Kreuz mit der Kultur! Besonders in Berlin. Und hat schon einmal einer laut Postkolonialismus gesagt, in Humboldts Aura, äh, Forum.

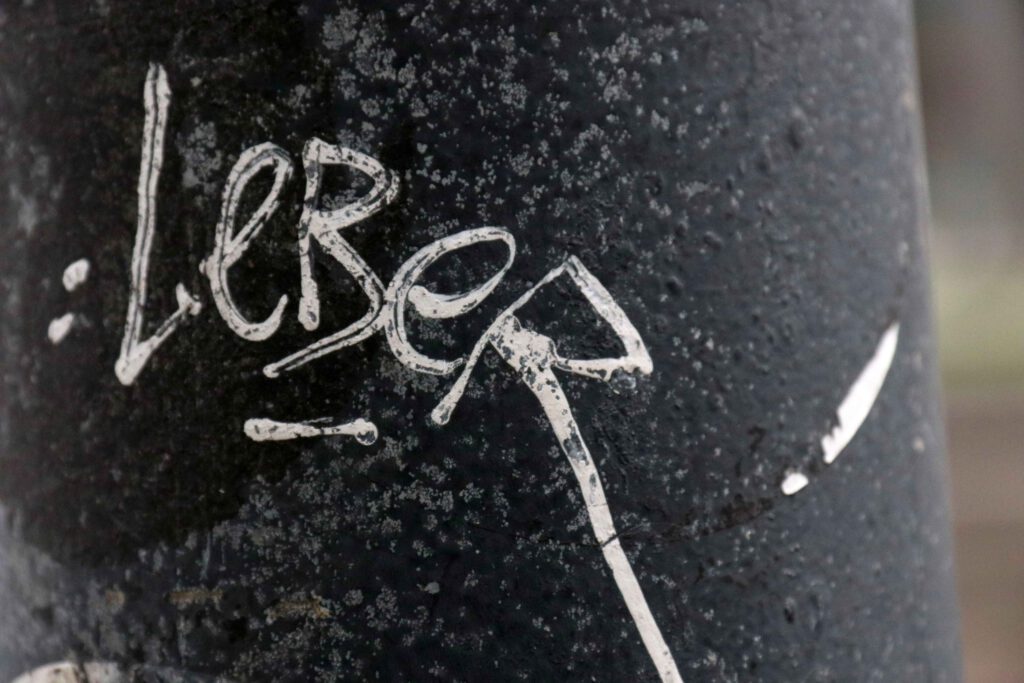

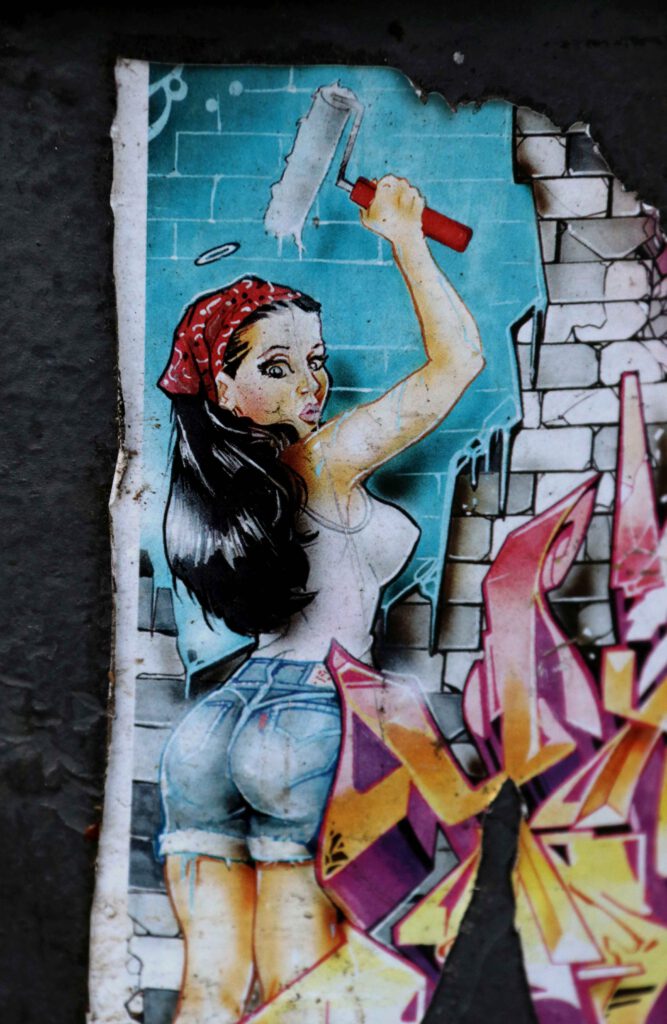

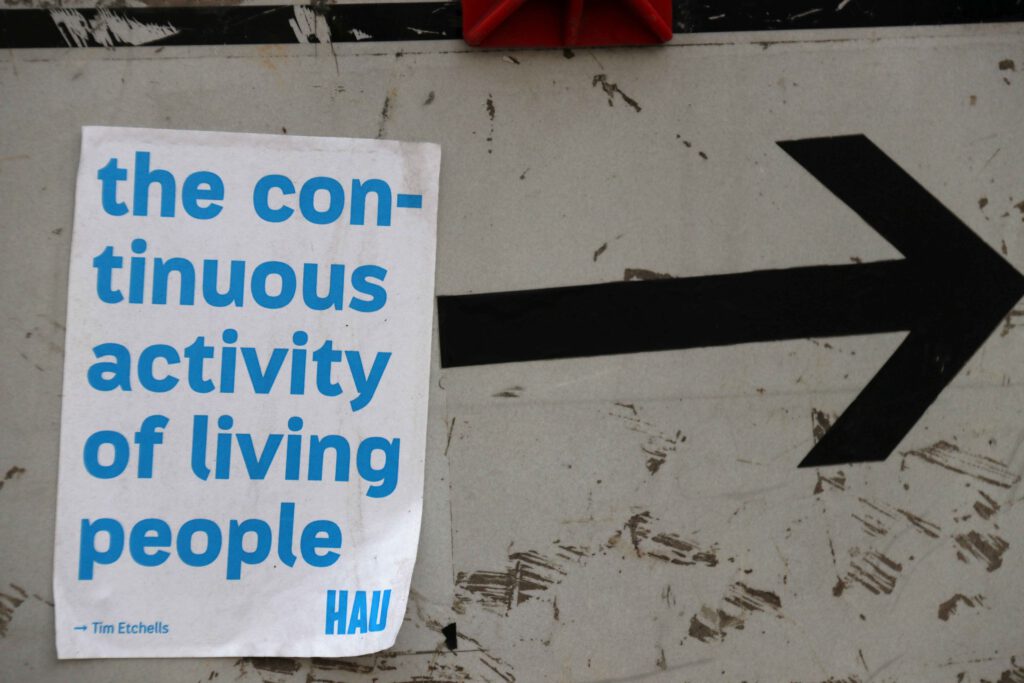

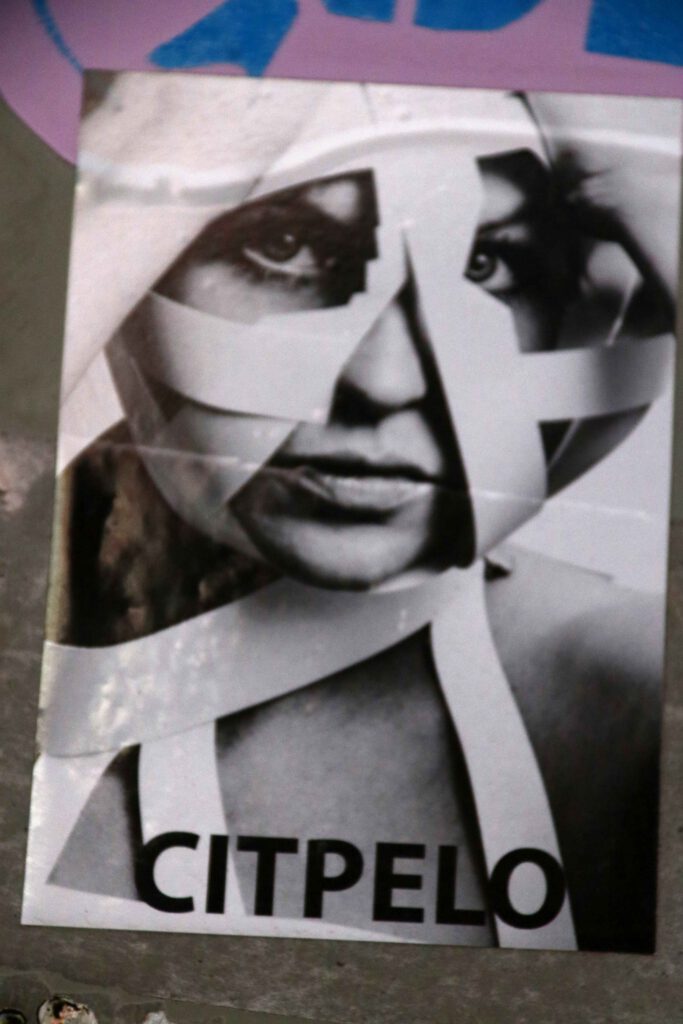

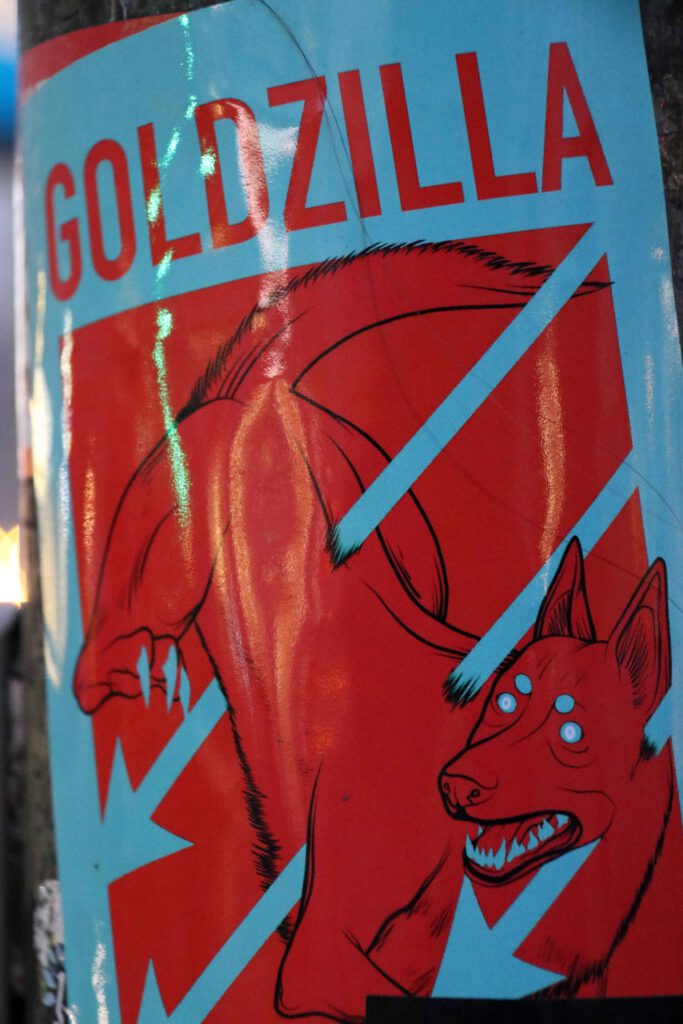

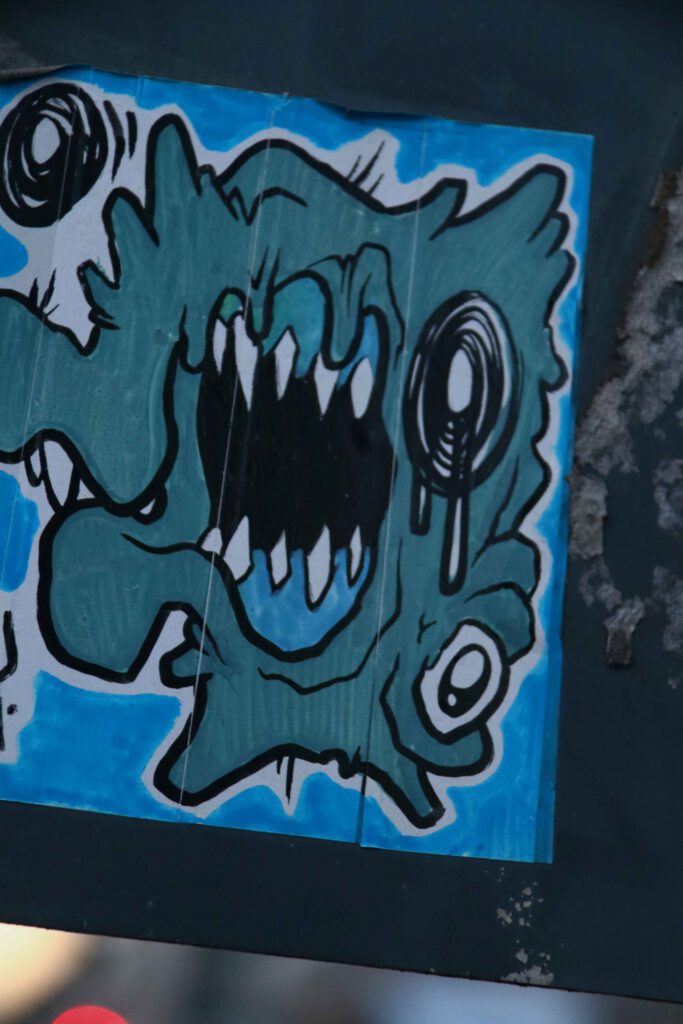

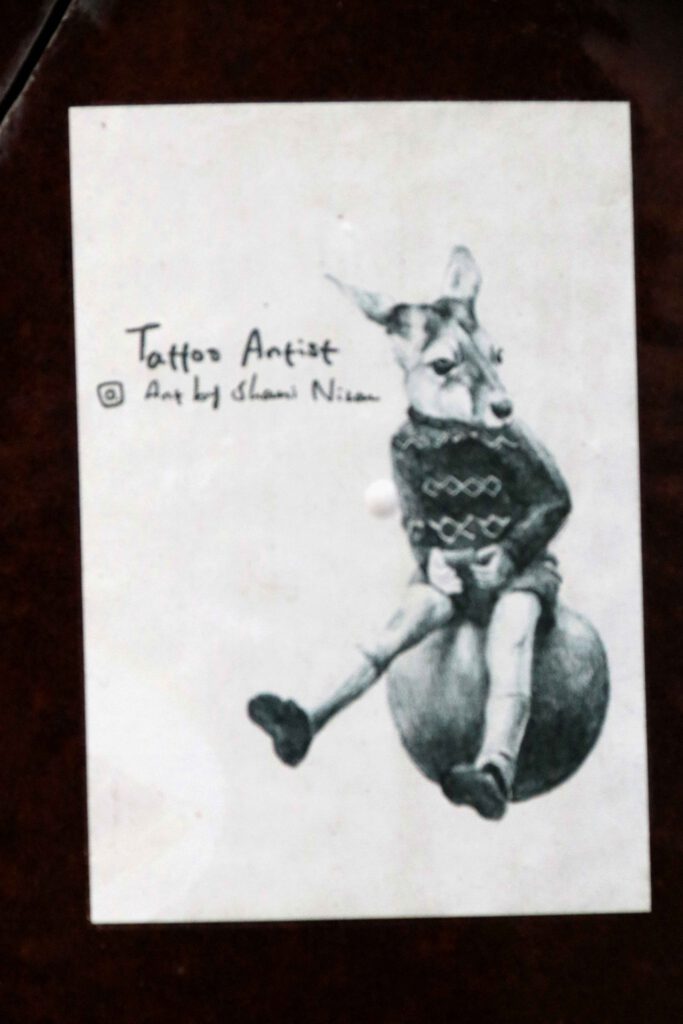

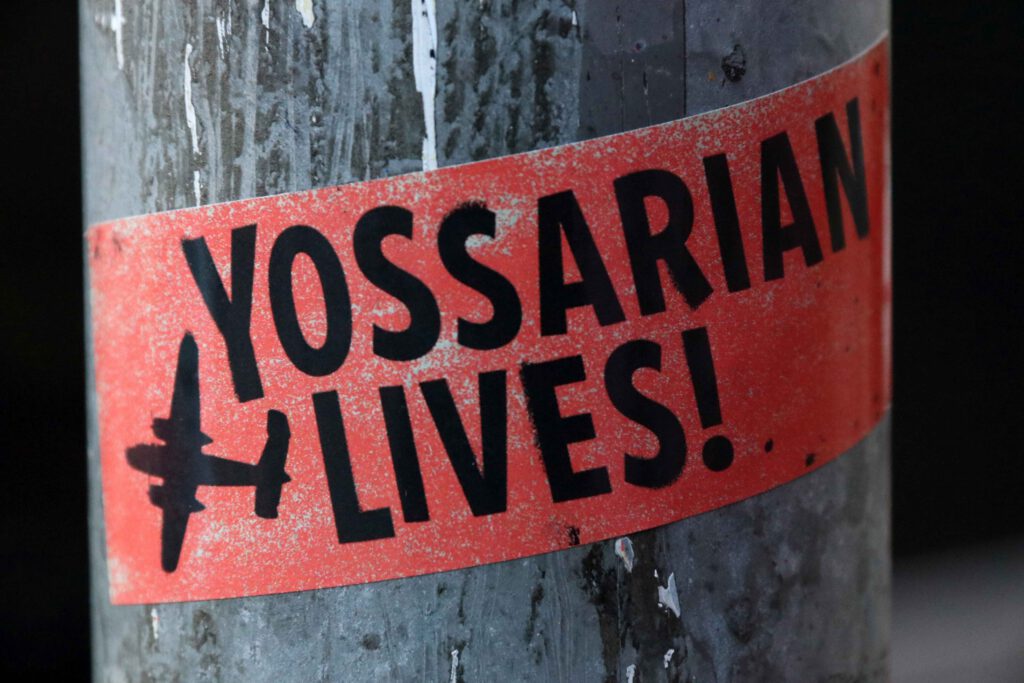

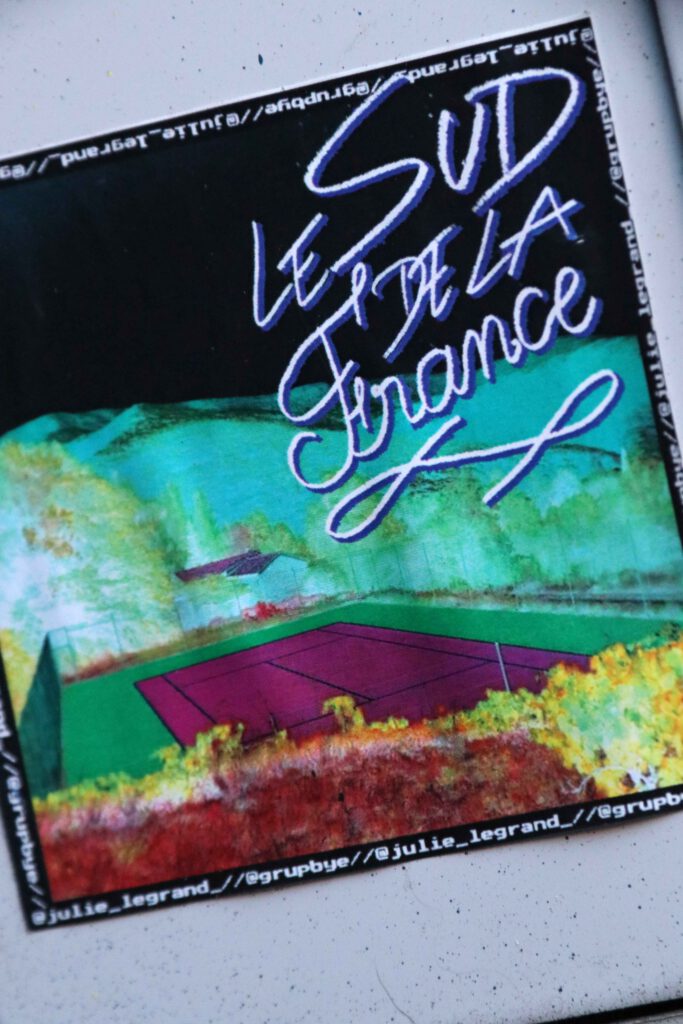

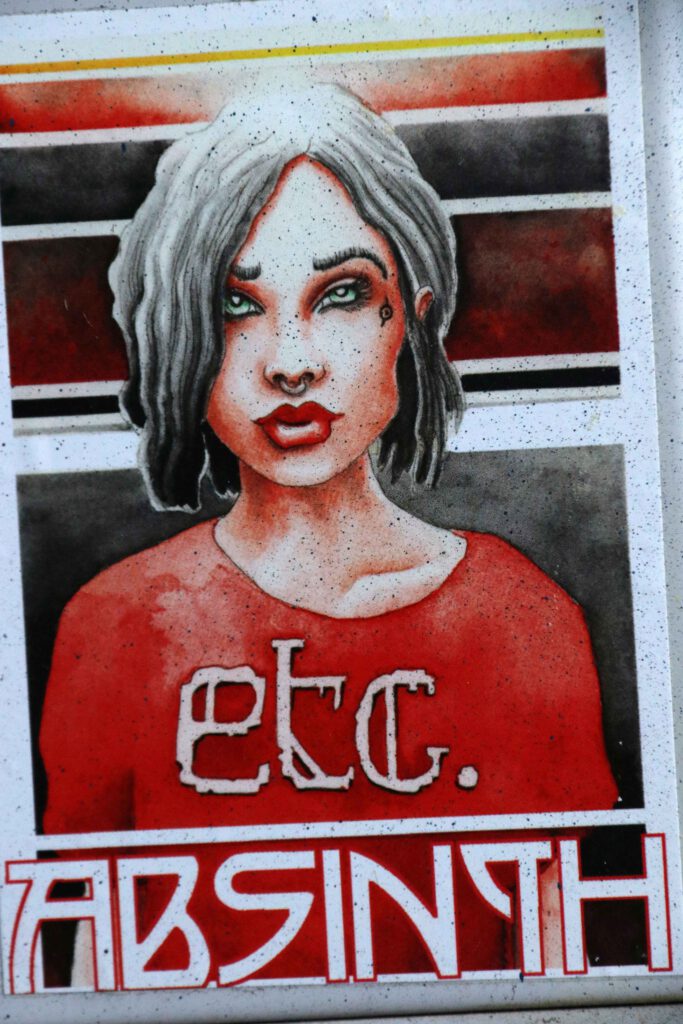

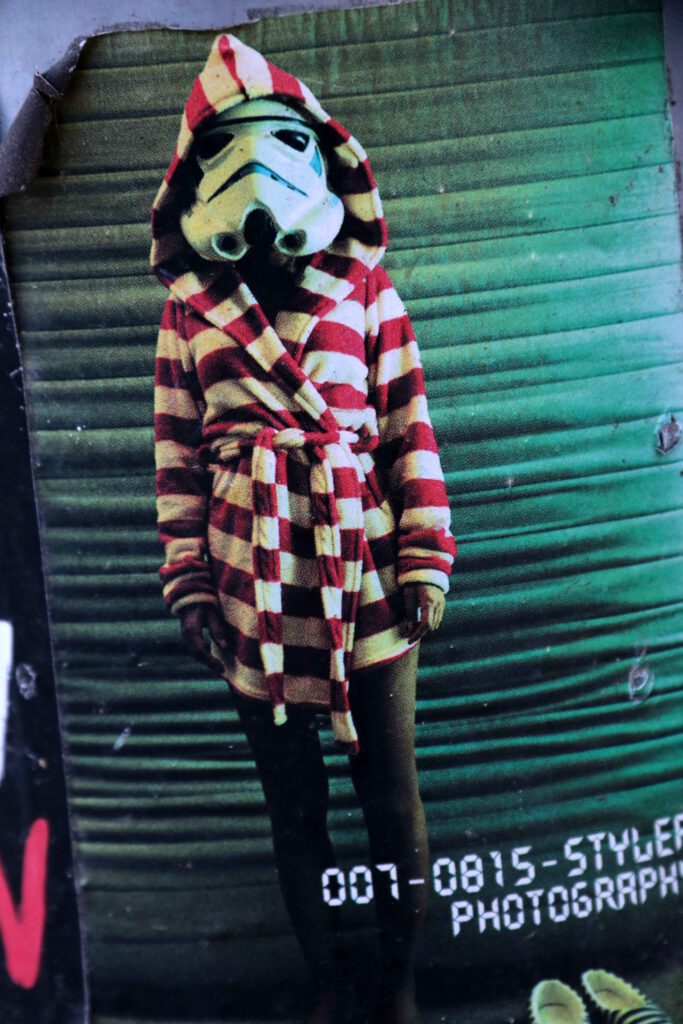

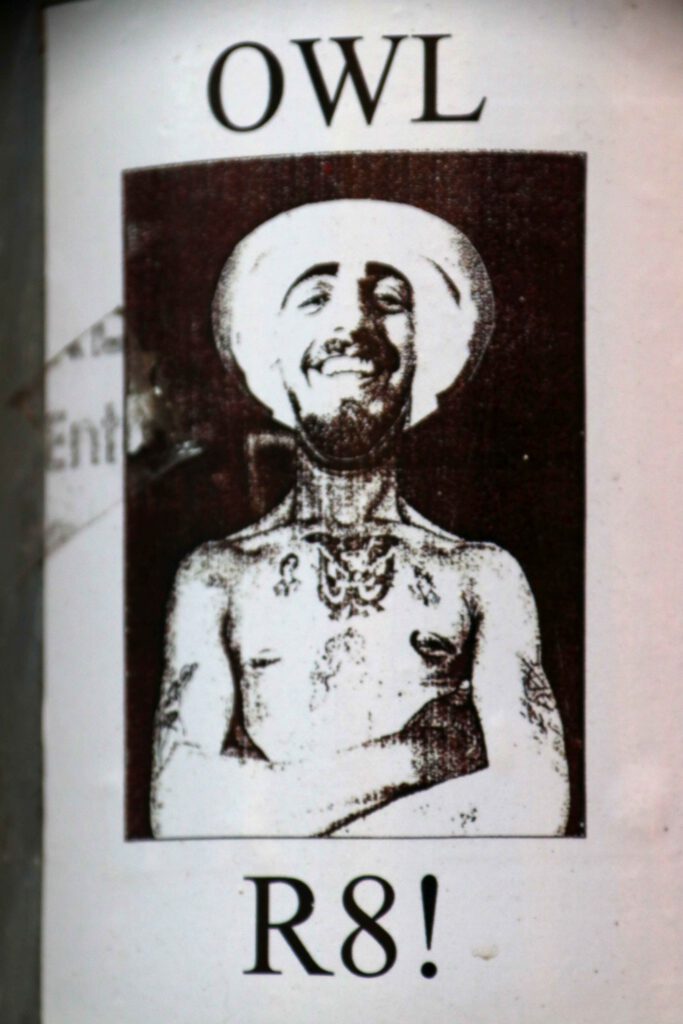

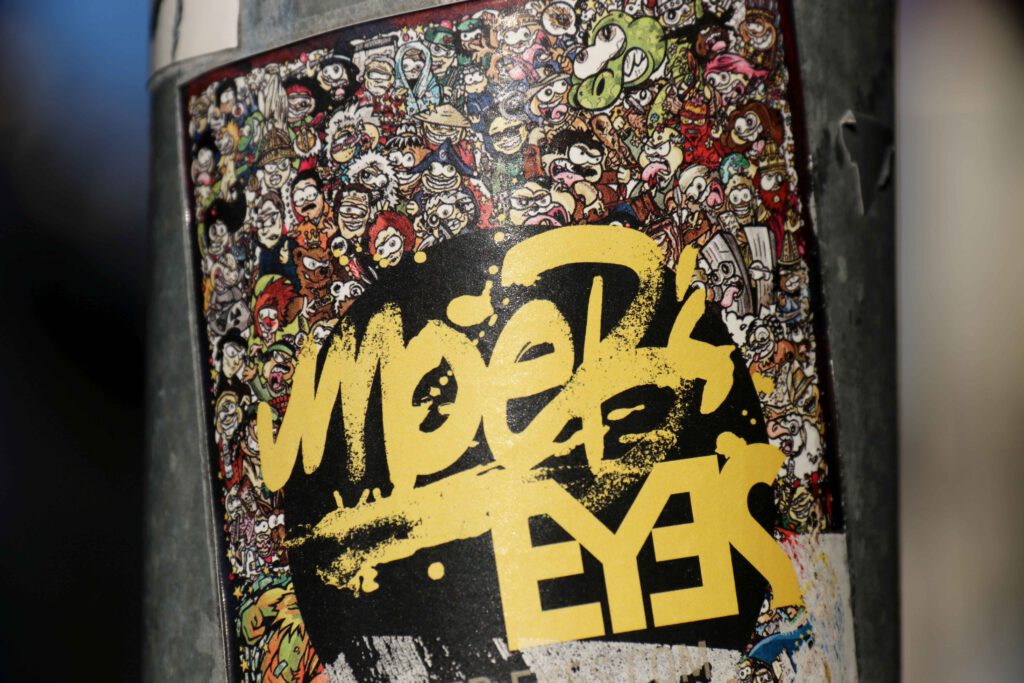

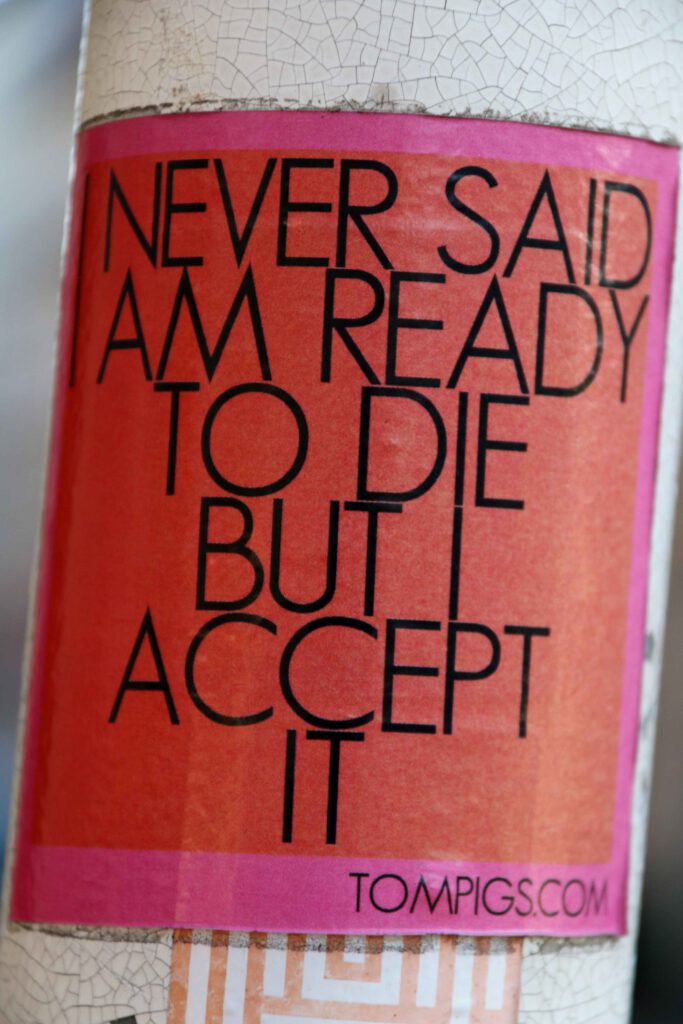

Vom fast religiösen Glauben an die Möglichkeiten der eigenen Neuerfindung (Gideon Lewis-Kraus) zum Klischee des Kiezes, wovon schon der Schwabe schwärmt. Oder zu den Symbolen der Symbolitiker: junge, grüne Familien am Prenzlauer Berg, anarchistische Hausbesetzer im Rigaer Friedrichshain, der lange und gepflegte Bart der Start-ups in Mitte, arabisches und arbeitsloses Multikulti in Neukölln bis zur Folie der zukünftigen Drogen- und Bandenkriege in Wedding. Self-fulfilling prophecy oder symbolistige Kultur der Gentrifizierung, Ausgrenzung, Vertreibung. Egal ob Volksbühne, Humboldt Forum oder Leitkultur, strittig sind nur die Zeichen, debattiert wird nur noch über die äußere Form, Sein scheint nur noch in Symbolen möglich, Identität auf der Oberfläche zusammengebastelt. Amen. Andersherum arbeitet der Aufkleber: spitzt zu, treibt auf die Spitze, spielt mit dem Klischee, setzt kurze und schnelle Zeichen, schafft Inhalt im Vorbeigehen, frech, geschwätzig, verspielt. So viele Symbole, fast überall in Berlin. In diesem Geiste, gehet hin in Frieden! Aber geht bloß weiter! Vielleicht nach Nürnberg oder so.

Berlin 01.2020